Тайна нарисованной планеты: актуальное положение дел в сегменте российской мультипликации

БК подводит итоги фестиваля анимационного кино в Суздале и смотрит в будущее отрасли

23 марта в Суздале завершился юбилейный, тридцатый Открытый российский международный фестиваль анимационного кино. Буквально спустя несколько дней, 25 марта, в ходе заседания совета по культуре при президенте РФ Владимиром Путиным были одобрены предложения председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой по развитию отечественной анимационной индустрии. Эти два события довольно выпукло отражают ключевые тренды в отрасли: во-первых, вневременную значимость визитной карточки Суздаля – авторской анимации, во-вторых, стремление продюсеров к более плотному взаимодействию с государством. Еще одно поле натяжения – непосредственно художники, которые совершенно чудесно проявляют себя как раз в рамках авторских высказываний и которые столь нужны индустрии, особенно если правительство реализует меры, озвученные Слащевой. В этом материале БК по ежегодной традиции описывает актуальное положение дел в сегменте российской мультипликации.

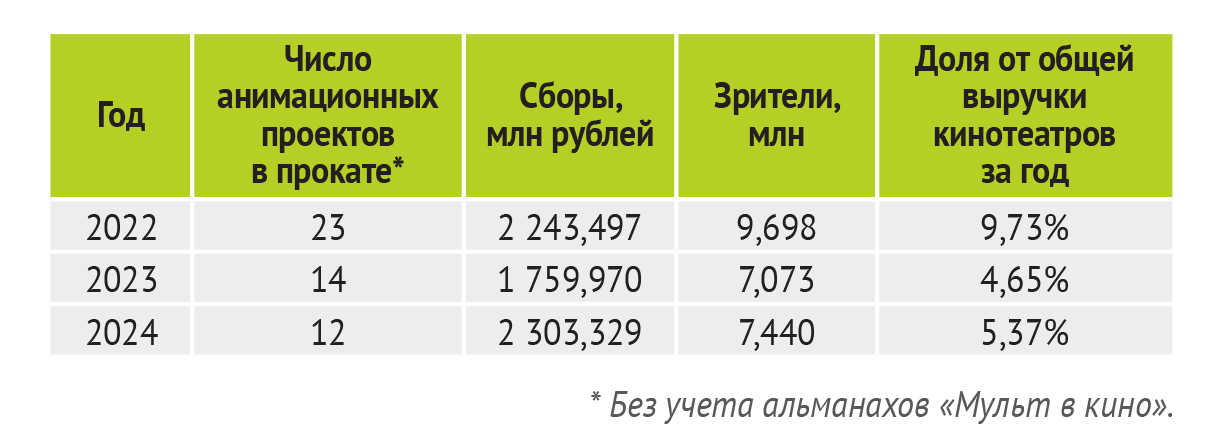

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЦИФРЫ

Показатели российской анимации в прокате за последние три года в целом схожи с общей динамикой отрасли кинопоказа. Сборы в 2024 году по сравнению с 2023-м и даже 2022-м немного выросли, в то время как число зрителей в прошлом году относительно 2022-го все же сократилось. Однако есть моменты, бросающиеся в глаза. Во-первых, число проектов (без учета альманахов серии «Мульт в кино»): в 2022 году их было сразу 23, в 2024-м – лишь двенадцать. Во-вторых, доля от общей выручки кинотеатров в кризисный 2022-й достигла 9,7%, а уже в 2023-м снизилась до 4,7%.

Но очевидно, что оценку рынка анимации в России нельзя выводить исключительно из цифр кинопроката. Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева так описывает общее положение дел в отрасли: «Союзмультфильм» делает в год порядка 22 часов, а вся отрасль – в районе 170 часов. Это, конечно, в несколько раз больше, чем, скажем, десять лет назад, но недостаточно, учитывая текущий запрос, сформировавшийся в условиях ухода зарубежных контентмейкеров. Надо понимать, что рынок стремительно меняется в части паттернов медиапотребления. Современный ребенок смотрит анимацию по ТВ и на онлайн-платформах, как правило, в дошкольном возрасте, а дальше, после семи лет, 80 процентов детей, согласно нашим исследованиям, отдают предпочтение диджитал-контенту – играм и коротким видеоформатам. Для того, чтобы оставаться в диалоге со своим зрителем, мы должны быть мультиформатными – производить разные виды допконтента, заходить в игры, метавселенные, аудиоформаты и другое. То есть создавать множество возможностей для вовлечения во вселенные мультгероев. Важным аспектом здесь также является создание контента для всех возрастов». Впрочем, значимость полных метров все равно переоценить невозможно, и Юлиана Слащева это подтверждает, рассказывая о планах студии: «Остается высоким спрос на детско-семейную полнометражную анимацию – ее просмотр в кинотеатрах является популярным видом семейного досуга. Ощущая этот запрос, мы на «Союзмультфильме» в последние годы развернули масштабное производство, занимаясь прицельно как подростковым контентом, так и полнометражными лентами. Сейчас, к примеру, ведется работа над полнометражными проектами МАЛУША по мотивам произведения Олега Роя и ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ по серии книг Юлии Ивановой, а также над полнометражной экранизацией российской классики».

ХУДОЖНИКИ И ВЛАСТЬ

Если индустриальная анимация, как и бόльшая часть игрового кино, пусть и претендует активно на господдержку, но все же достаточно многого добивается сама, то авторский сегмент фактически не мыслит себя вне прямого финансирования со стороны государства или компаний с государственным участием. В разговорах с самыми разными представителями отрасли очень остро чувствуется травма 90-х, когда привычный механизм производства мультфильмов прекратил существование вместе со всей советской системой, а новые, коммерческие механизмы для короткометражной анимации оказались фактически неподходящими. Период выживания, который тогда накрыл отрасль, остался в нее инкорпорирован – и теперь авторская анимация фактически невозможна в рамках исключительно рыночных отношений.

Индустриальный, коммерческий, зрительский сегмент, конечно, с тех пор стал куда более самостоятельным. Но и для него озвученные Юлианой Слащевой и одобренные, по крайней мере, устно, Владимиром Путиным предложения по поддержке отрасли вполне могут открыть новую страницу в истории – даже если учесть, что последние годы этот тип анимации сумел в той или иной степени справиться со всеми кризисами. Директор «Суздальфеста» Александр Герасимов, продолжая тему объемов производства в отрасли в целом, отмечает, что они не выросли, но и не сократились: «Все-таки санкции и закрытие для нас многих зарубежных рынков должны были привести к резкому падению производства, потому что тяжело только на внутреннем рынке окупать сериальные дорогостоящие анимационные проекты. Но благодаря поддержке государства и тому, что во многих крупных студиях есть государственные или окологосударственные составляющие («Союзмультфильм», «Ярко», «Паровоз»), удается даже немного наращивать объемы производства и размещать свои продукты на внутреннем рынке, который сильно освободился от иностранных брендов. Если брать сегмент сериалов, то там важна роль платформ, нишевых телеканалов. Но речь все же идет скорее об охвате, а не о цифрах доходов. Полных метров тоже стало не меньше, а даже немного больше, и сейчас приходят новые игроки – студии, ранее занимавшиеся исключительно игровым кино. Они всё сильнее заинтересовываются анимационными полнометражными фильмами и формируют тренд на совмещение анимационных и игровых персонажей (ЧЕБУРАШКА, МАЛЫШАРИКИ, ЛУНТИК). Это помогает загружать производство и позволяет возвращать любовь зрителей всех возрастов к нашим героям».

Сама Юлиана Слащева в свою очередь отмечает, что в последнее время условия существования анимационной отрасли в России стали значительно более комфортными: была уменьшена налоговая нагрузка, появились отдельный ОКВЭД, а также дополнительные механизмы поддержки производства и экспорта, включая рибейты. Знаковым событием стало официальное установление Дня российской анимации – 8 апреля. Однако она подчеркивает: «Вместе с тем в нынешних условиях санкций и растущего спроса на контент как никогда необходимы дополнительные меры поддержки и финансирование. Второй ключевой задачей должно стать усиление ответственности за производство контрафакта с изображением мультгероев и регулирование его распространения на маркетплейсах. Ну и третье – нужны меры стимулирования производителей товаров и услуг на покупку отечественных лицензий. Должны быть специальные субсидии – над этим механизмом мы также работаем не первый год. Доход от лицензирования – одна из финансовых основ, которые питают отрасль. Предложения по поддержке отрасли были также озвучены мной в ходе последнего совета по культуре при президенте. Это законодательное закрепление доли господдержки анимации в размере 20 процентов от общего финансирования кинематографа, а также направление 10 процентов от сборов зарубежных мультфильмов в российском прокате на развитие отечественной анимации».

Предложения Слащевой касаются все же в основном субсидий непосредственно на производство, однако есть еще одна форма поддержки мультипликации, которая напрямую связана с государством – это фестивали. Александр Герасимов отмечает: «Увеличивается количество и анимационных фестивалей (хабаровский «Анимур», воронежский «МультПрактика», якутский TO:KU Fest и другие), и фестивалей с участием анимации. Число последних значительно выросло за последние два года. Например, у медиапроекта «Свидание с Россией» есть несколько фестивалей, они в прошлом году начали привлекать анимацию, как в конкурс, так и вне конкурса, и увидели, что это классно. Потому что очень много детей в регионах хотят смотреть короткометражную анимацию, которая представлена на фестивалях». У самого «Суздальфеста» есть акция «Открытая премьера», когда в дни фестиваля во многих регионах страны идут бесплатные кинотеатральные показы фильмов-участников. Для смотра почти все сотрудничающие с ним студии предоставляют права на свои фильмы на год, и в 2024-м эти проекты можно было увидеть на 518 площадках в 33 регионах в течение четырех-пяти дней. Более того, затем имеющиеся в распоряжении «Суздальфеста» сборники отправляются в кинотеатральный прокат в рамках множества других форумов. Как подчеркивает Герасимов, это хорошо для всех, поскольку фестивали получают блок внеконкурсного детского контента (отобранного, с очищенными правами, с афишей и прочим), а зрители – возможность бесплатного просмотра новых российских мультфильмов.

Кинокритик, историк анимации Павел Шведов отмечает: «У нас есть, наверное, порядка десятка событий в стране, где из анимации получаются довольно симпатичные национальные конкурсы, где появляется профессионально ориентированное жюри, которое в состоянии оценить фильмы-конкурсанты и мнение которого становится довольно заметным в профессиональной среде в том числе. Такого рода фестивалей не так много, но вспоминаются как минимум «Окно в Европу», «Послание к человеку», «Кинопроба» и другие. Выборгский смотр, пожалуй, является одним из наиболее удачных примеров привлечения анимации на кинофестиваль – там она не попадает в гетто детской среды, не воспринимается как что-то вторичное по отношению к игровому кинематографу, там она занимает определенное, довольно ярко выраженное место». При этом Шведов считает, что контента сейчас, по крайней мере, для действующего круга фестивалей, создается вполне достаточно: «В анимационном мире редко используется правило премьерного показа, и изза этого фильмы могут спокойно перетекать с фестиваля на фестиваль. Премьерный показ анимации себе позволяют только, наверное, Берлин или Канны, которые, собственно, все кино показывают в таком статусе».

СТОЛКНОВЕНИЕ МИРОВ

При всем разнообразии фестивалей и при всей широте конкурсных программ Большого фестиваля мультфильмов именно «Суздальфест» долгие годы является ключевым событием в отрасли – и связано это в том числе с тем, что здесь индустрия напрямую соприкасается с авторами.

Павел Шведов так описывает логику формирования подобного положения дел: «Суздальфест» в большей степени отрабатывает механизмы и паттерны, заложенные в профессиональное анимационное событие. Если его сравнивать с чем-то, то скорее с международными анимационными фестивалями, которые проходят в других странах. «Суздальфест» воспринимался длительное время как единственный форум, на котором аниматоры встречаются друг с другом, видят друг друга, получают чувство единения и расходятся на целый год с ощущением, что они не одни в этом мире бушующем. С течением времени, с середины 2000-х, у нас возникла и сильно развилась индустрия, появились сериалы или анимационные циклы, пролонгированные франшизы. Анимация стала преображаться, она ушла в индустриальное поле, но «Суздальфест» как миф, объединяющий всю анимацию, сохраняется или пытается это делать. И как любое другое крупное событие он сочетает в себе два на первый взгляд противостоящих друг другу элемента. Так, на фестивале в Анси важнейшее значение для отрасли имеет Кинорынок, многие деятели индустрии едут туда именно из-за него. Однако с точки зрения аудитории фестиваль в Анси является радикально молодежным, он состоит из огромного количества студентов киношкол из разных стран. Эти два элемента, казалось бы, должны взаимно подавлять друг друга. Но событие структурировано таким образом, что, во-первых, сами студенты понимают, что им предстоит работать в пространстве индустриальной анимации и налаживать социальные коммуникации, которые им в дальнейшем пригодятся, в том числе при трудоустройстве. Во-вторых, сам фестиваль это усиливает: по многим студенческим аккредитациям можно на один день попасть на Кинорынок бесплатно». Схожим образом, пусть и без Кинорынка, функционирует «Суздальфест»: здесь проводятся питчинги, в том числе таким гигантом, как «Союзмультфильм», а крупные, нацеленные на производство сериалов студии открыто охотятся за кадрами, приехавшими на фестиваль посмотреть авторское кино друг друга.

Идейно, с позиций экономических идеалов и картины мира, эти две совокупности участников фестиваля могут быть заряжены очень по-разному. Но то, что «Суздальфест» вызывает в анимационной среде значительный ажиотаж – совершенно очевидно, как очевидно и то, что индустрия продолжает прирастать молодыми кадрами. Александр Герасимов отмечает, что в этом году на «Суздальфест» поступило рекордное количество заявок – 465. При этом проблема кадрового голода все равно, по его наблюдениям, очевидна: «Кадровый голод есть, потому что студии продолжают наращивать темпы и объемы производства, запуская новые проекты, экспериментируя с форматами. Тенденция по увеличению количества киношкол, анимационных отделений, кафедр, в том числе в непрофильных вузах, в какой-то степени решает эту проблему. Однако выпускают они в основном режиссеров, а зачастую не хватает кадров второго звена. Производители решают эту проблему, как могут. «Союзмультфильм», например, заявлял, что в соответствии с планами по производству контента им в ближайшие три-четыре года потребуется порядка тысячи специалистов. Это очень серьезная для отрасли цифра».

Юлиана Слащева предельно подробно описывает эту проблему и то, как «Союзмультфильм» собирается ее решать: «Безусловно, нехватка кадров есть, и особенно остро мы чувствуем нехватку сценаристов. Нам также не хватает профессионалов по ряду технических специальностей и в области использования генеративного искусственного интеллекта. Специфика в том, что анимация чисто технологически – очень динамичная отрасль, требующая постоянного апгрейда знаний, а также новых компетенций. Мы умеем учить режиссеров, художников-постановщиков, однако множество технических специальностей при этом имеют тенденцию к проседанию. Представьте только: вся отрасль – это порядка пяти тысяч человек! Конечно, мы на «Союзмультфильме» делаем многое, чтобы предотвратить острый дефицит. Сами занимаемся обучением – проводим курсы, мастер-классы, лаборатории, на киностудии уже два года работают высшие режиссерские курсы. Мы сделали дополнительные занятия для педагогов, так как преподавательские знания также нуждаются в постоянной актуализации. «Союзмультфильм» в целом много работает с самыми крупными вузами в стране, организовывая партнерства и образовательные программы».

Если традиционный прокат сейчас находится в некоторой стагнации и нет никаких гарантий того, что именно полнометражная анимация станет фактором, который сдвинет его с места, то перспективы мультфильмов на стримингах гораздо более понятны. Еще лучше их очертил приток аудитории, возникший после блокировки YouTube. И на «Суздальфесте» очень хорошо чувствуется, как отрасль, признавая необходимость производить больше контента и страхуясь от связанного с этим вероятного кадрового кризиса, находится в активном поиске новых специалистов. Сразу два деловых мероприятия фестиваля были фактически посвящены рассказам студий «Ярко» и группы компаний «Рики» о том, как на них устроен производственный процесс и какие для этого процесса требуются художники.

Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина так описывает активность возглавляемой ею компании в этой области: «Рынок анимации в России растет на протяжении нескольких лет подряд и, по прогнозам экспертов, в 2025 году эта динамика сохранится. В связи с чем отрасль заинтересована в молодых кадрах. Мы в группе компаний «Рики» регулярно проводим мастер-классы и экскурсии для школьников и студентов, рассказываем о специфике работы. Буквально недавно реализовали интересный проект с питерской «вышкой» в формате видеоинтервью с разными специалистами нашей компании. Также ведем переговоры и с другими образовательными учреждениями, о чем скоро расскажем. Сегодня благодаря доступу к технологиям и площадкам для размещения контента реализация студенческих и дебютных работ стала намного легче. Нам присылают много интересных проектов, и мы стараемся поддерживать молодые таланты».

Хочется верить, что авторская или дебютная анимация при этом окажется не просто тренировочным, учебным этапом для специалистов, после прохождения которого они попадут в производственный поток более крупных проектов. Тем более что сами продюсеры, кажется, очень хорошо понимают, в чем важность данного сегмента. Юлиана Слащева напоминает, что коллекции лучших авторских лент «Союзмультфильма» есть в библиотеках популярных онлайн-кинотеатров Okko, «Кинопоиск», Premier, и этим список платформ не ограничивается: «На YouTube есть отдельный канал «Союзмультфильм». Авторская анимация», во «ВКонтакте» – специальный плейлист «Теплая анимация», а на нашем телеканале «Мультиландия» – постоянная рубрика, где показывают фестивальные ленты. Задача – постепенно формировать у зрителя привычку смотреть такие фильмы, искать их на стримингах, в сети. Для этого мы всегда стараемся их больше показывать в офлайне в рамках различных мероприятий, фестивалей». Александр Герасимов, впрочем, считает, что репрезентация авторской анимации должна быть гораздо более широкой: «В стране на сегодняшний день существует несколько сотен хороших зрительских мультфильмов разных студий, созданных в постсоветский период. Их никто не видит! Я считаю, что государство может и должно помочь этим фильмам в размещении на платформах, поскольку многие из них как раз и несут наш культурный код и служат прекрасным подспорьем в духовно-нравственном развитии молодого поколения. А механизмы такой поддержки можно совместно разработать».

Безотносительно того, какие каналы дистрибуции есть у авторской анимации, сама по себе эта форма искусства крайне активно привлекает молодежь – это видно по аудитории «Суздальфеста» невооруженным взглядом. Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев подтверждает это наблюдение следующей теорией: «Какого-либо снижения интереса к профессии мы не наблюдаем, и, на мой взгляд, это связано в том числе с особенностями восприятия современной молодежи. Они мыслят изображением – это поколение, которое росло на культуре движущихся картинок, и они хотят работать в сфере, где эти картинки создаются. Кроме того, в последние годы стремительно увеличиваются возможности по освоению компетенций в области анимационного производства – появляется все больше образовательных организаций, курсов и прочего. Если вы приедете на «Суздальфест» и на другие крупные российские анимационные фестивали («Анимур», «МультПрактика»), то можете увидеть, что молодежь составляет более половины участников этих смотров».

СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛЫ

Поскольку «Суздальфест» – ключевое событие в мире российской анимации, то и представленные на нем картины (в конкурсе или вне его) охватывают почти весь спектр форматов и тем. Здесь можно увидеть и сериалы, и полные метры, и авторские высказывания малой формы, и социальные ролики, и музыкальные клипы. Александр Герасимов, говоря о прошлом и будущем фестиваля, отмечает: «Главное, чего удалось добиться – это того, что фестиваль каждый год все эти тридцать лет проходил, и в первую очередь спасибо за это Министерству культуры РФ, потому что без его субсидий фестиваля бы не было». По оценке Герасимова, «Суздальфест» сохраняет звание крупнейшего профессионального смотра: «Он является авторитетным, уважаемым мероприятием среди всех слоев нашего сообщества – от студентов до топ-менеджеров платформ, телеканалов, студий. Все они с радостью к нам едут и находят здесь пищу и для ума, и для сердца. Нам удалось сохранить формат демократичности, доступности (все мероприятия и показы у нас бесплатные), и за счет этого к нам приезжает огромное количество молодежи, студентов со всей России. В этом году оно минимум в полтора раза превысило прошлогодние показатели. И фестиваль при этом идет в ногу с индустрией, и отслеживая, и задавая тренды, формулируя смыслы и запросы и от, и для индустрии. Что касается будущего, то очень хотелось бы все это сохранить, и чтобы для этого были средства (смеется). Потому что дело наше, как показывают отзывы участников, нужное и правильное».

Окидывая взглядом программу смотра и рассуждая о трендах в производстве, Александр Герасимов отмечает, что сейчас в среде авторской анимации стали больше делать фильмов для детей, что радует: «Какую-то роль здесь играет государственный заказ, повестка, которая формулируется в приоритетных темах Минкультуры, и это хорошо, потому что в предыдущие годы авторская анимация ассоциировалась исключительно с чем-то недетским, заумным, сложным, фестивальным и прочим. Детское кино предполагает сюжет, классических персонажей, историю, выстроенную по законам драматургии. А авторская анимация хороша тем, что там можно выразить все – любые идеи в любой форме». Герасимов видит в такой трансформации пользу для авторов и отражение общих трендов киноиндустрии: «У нас долгое время была очень серьезная нехватка именно детских фильмов в основном по двум причинам. Во-первых, создатели хотели принимать участие в фестивалях, в том числе зарубежных, а у детских фильмов в те годы было гораздо меньше таких возможностей. Да и индустрии, которая по своей сути основана на детском и семейном кино, как таковой не было. Во-вторых, детский фильм труднее сделать, потому что когда у автора, особенно молодого, что-то наболело, что-то изнутри его разрывает, то, как правило, это не детские темы. А для того, чтобы сделать хороший детский фильм, нужно понимать и чувствовать детское восприятие, быть самому ребенком в каком-то смысле. Зато сейчас у таких режиссеров сразу появляются предложения работать на индустрию – продюсеры видят, что он это может».

Еще один важный сегодняшний тренд – это постепенное развитие более нишевого контента, даже в рамках анимации для детей школьного возраста. По словам Юлии Немчиной, в России продолжается дифференциация сериальных проектов под интересы разных возрастов и полов: «То, что интересно трехлетнему мальчику, будет не так интересно девятилетней девочке, и наоборот. И это теперь учитывается многими производителями. Про взрослую аудиторию тоже не забывают. Со временем проектов для нее будет появляться все больше. Мы в группе компаний «Рики» уже готовим несколько новинок для подростков и аудитории 18+».

Интерес к подростковой анимации проявляет и «Союзмультфильм». Именно на нее будет нацелен питчинг, который студия планирует провести в рамках «Суздальфеста» в следующем году. Юлиана Слащева признает связанные с этим направлением сложности: «Нам, конечно, сейчас очень не хватает более взрослых проектов, прежде всего для аудитории 9+ и для подростков. Долгое время попросту не было каналов для их дистрибуции, затем, с развитием стримингов, они появились, и теперь многие из анимационных студий пытаются решить этот сложный ребус под названием «анимация для подростков», уловить самые важные темы и вопросы, которые волнуют эту аудиторию».

Возвращаясь к детскому кино в целом, стоит обратить внимание на то, что рост его популярности может косвенно привести к снижению количества оригинального контента. Юлия Немчина следующим образом описывает этот фактор: «Сегодня стали снимать еще больше продолжений франшиз, спин-оффов и мультфильмов, использующих существовавших ранее героев. Например, из русского фольклора и литературы, а также советского периода. Причем последних скорее всего будет становиться все больше. В том числе в проектах, совмещающих игровое кино и анимацию. На этом фоне немного не хватает новых, полностью оригинальных персонажей».

Однако детский контент – это все же сам по себе предельно общий круг тем и сюжетов. И если подойти и к нему, и к контенту с маркировкой 18+ с немного иной оптикой, то можно обнаружить любопытный факт: анимация в 2025 году, по крайней мере, представленная в Суздале, явно не стремится быть остросоциальной – с любым политическим полюсом. По словам Павла Шведова, это объясняется несколькими факторами: «Анимация – вещь, создающаяся довольно длительно. Но сейчас мы наблюдаем постепенно за выходом фильмов, которые получили финансирование уже после начала СВО. И, наверное, можно было бы ожидать от них какой-то трансформации, какого-то тематического транзита. Но на самом деле мы этого не видим. Потому что вообще-то анимационное кино в России всегда было довольно эскапистским, оно позволяло абстрагироваться от каких-то сиюминутных тактикоориентированных высказываний. Их всегда было крайне мало, и, возможно, именно поэтому на фильм «Малыш Т-34» была столь сильная реакция [Картину открытия фестиваля крайне бурно обсуждали в соцсетях и на самом форуме. – Прим. ред.]. Кроме того, довольно большое количество авторов, которые были ориентированы на репрезентацию неких социальных проблем, на некую критику социального пространства, релоцировались, и они сейчас не заняты активно созданием анимационных фильмов внутри России». Кроме того, как подчеркивает Шведов, в мире анимации принято обращать огромное внимание не только на содержательную, но и на техническую составляющую работ – и в силу этого зачастую последняя затмевает все остальное (или остальное перестает иметь в принципе большое значение для автора).

Впрочем, нельзя сказать, что социальное измерение полностью отсутствует в том, что снимают российские художники-мультипликаторы. Просто оно не столь бросается в глаза и живет в художественной ткани произведений как будто на некоторой глубине. При этом магистральные темы, которые волнуют авторов, вполне очевидны. Если в программах Большого фестиваля мультфильмов на первый план выступали личные переживания художников, их собственные травмы (как это было, к примеру, в пронзительных «Стыдных стихах» Надежды Щербаковой или великолепной, добравшейся и до Суздаля «Ракушки» Вероники Непутиной), то на минувшем смотре флагманом можно назвать тему столкновения двух сущностно, на уровне бытия разных субъектов. Об этом в первую очередь рассказывает обладатель Гран-при, визуально богатейший «Алешенька» Дмитрия Геллера: по сюжету, на Земле терпит крушение инопланетный корабль, и его пилот попадает в сибирскую деревню времен послевоенного Советского Союза, с соответствующими типажами – жителями этой деревни. Они воруют провода на металлолом и одеты в одинаковые ватники, но при этом готовы позаботиться об Алешеньке, даже толком не понимая, кто он такой.

Абсолютно об этом же, пусть и в более легкой форме, повествует как раз идеально подходящий для детской аудитории «Жил-был тигр» Марины Верик и Дмитрия Мосягина или вариация сказки «Руслан и Людмила» Матвея Лашко. В некотором роде про внезапное столкновение с, выражаясь философским языком, Другим, про понимание его мира как некое откровение для главного героя – «Выстрел» Дианы Большаковой. Даже социальный ролик про ВИЧ, созданный Полиной Андреевой для фонда «Пора помогать», помещает в одно пространство людей, на первый взгляд живущих в категорически разных обстоятельствах и условиях.

Личные переживания, персональный опыт, впрочем, никуда не деваются: страшно-злое и одновременно смешное «Озеро» Марии Афониной рассказывает об ужасах, в которые ребенка повергает мир спортивной гимнастики, «Совсем секретно» Елизаветы Горской – о проживании потери, а «В этом лесу медведей нет» Арсения Моисеева – об искушении и об алкоголизме как печальном путешествии в никуда.

Борис Машковцев применительно к содержательной плоскости отмечает следующий тренд: «В авторской анимации сейчас можно наблюдать разделение на традиционную нарративную анимацию, которая говорит о вечных ценностях, и фильмы, отражающие личностные истории, такие своего рода персональные дневники – к этим жанрам тяготеют преимущественно молодые авторы. Мне кажется, что в последние годы срединные веяния между этими двумя направлениями дали толчок к развитию анимационных документальных фильмов. Это территория особого эксперимента, та грань, когда анимация и документальное кино превращаются в новый вид кинематографа».

Стоит отметить, что для подготовленной аудитории та сложность текстов, которую репрезентуют зачастую фильмы конкурсной программы «Суздальфеста», служит скорее источником вдохновения. Павел Шведов косвенно подтверждает эту мысль: «Если показать лауреатов суздальского фестиваля этого года широкой аудитории, то она не будет понимать эти высказывания, не будет адекватно воспринимать те нарративы, которые туда вложены. Потому что это кино будет в себя включать слишком много семантических полей. И вот такого рода кино продолжает создаваться. Но при этом, – продолжает Шведов, – студенты создают свои короткометражные авторские фильмы как акты самовыражения, а не как проекты, созданные по субсидии министерства культуры. И эти акты могут быть открытыми, либеральными в лучшем смысле этого слова. Та свобода, которая существует в студенческом анимационном кино в Российской Федерации, лично мне дает основания предполагать, что, независимо от флуктуаций социально-политической ситуации в стране (а имеют место именно они, а не просто усиливающийся консерватизм), у анимации есть будущее».

Безусловно, многих авторов ждет в будущем переход из плоскости художественного самовыражения в плоскость анимации как коммерческого продукта, профессии, приносящей деньги в первую очередь им самим. Там им придется работать с более четкими нарративами, с более насыщенными диалогами сценариями, с более понятными сюжетами. Но все же хочется верить, что индустрия чувствует, какой колоссальный жизненный заряд кроется в этих странных и сложных коротких метрах – про жизнь водолазов под водой, про неудачно срезавшего космический маршрут инопланетянина, про поездку гепардихи в метро или про то, как сказка борется с кошмаром смерти. Чувствует – и сделает все возможное, чтобы этот заряд был бережно сохранен.

Фото: кадр из мультфильма «Алешенька»

09.04.2025 Автор: Максим Острый